悩んでる人

悩んでる人焙煎したコーヒー豆って売って良いのかな?

販売するのに許可っているのかな?

こんな疑問を解決する記事を書きました。

自分で焙煎したコーヒー豆を販売するには許可が必要なのか?

販売するには何か決まりはあるのか?

私自身、ネットショップで焙煎豆の販売をしていますが、販売を始めるにあたって最初に気になったことでした。

これからネットショップでコーヒー豆を販売していきたいと思っている方の参考になれば幸いです。

それではいってみましょう!

コーヒー豆販売の為の許可は必要なのか?

Q:自分で焙煎したコーヒー豆を販売するには許可が必要なのか?

- 【令和3年6月1日まで】であれば、コーヒー豆販売は、保健所への届出は必要ありません。

- 【令和3年6月1日以降】は、コーヒー豆販売でも保健所への届出が必要になります。

法改正により、コーヒー豆の販売も許可が必要になった。

結論からお話しすると、

「コーヒー製造業」は届出が必要な業種になります。

- ※コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。):

-

主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業をいう。

これまで、珈琲豆の焙煎は保健所への営業の届出が必要ありませんでした。

簡単に説明すると、下記のケース以外は届出が必要です。

公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要です。

出典:厚生労働省 営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し

① 食品又は添加物の輸入業

② 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業

(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)

③ 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業

④ 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

⑤ 器具容器包装の輸入又は販売業

つまり、上記に該当しない「コーヒー製造・加工業」も漏れなく、営業の届出が必要になります。

営業の届出が必要になると言う事は、「食品衛生責任者の設置が必要になる」と言う事です。

施行日は令和3年6月1日です。

補足

現在販売している方が、令和3年6月1日から急に販売出来なくなる訳ではありません。

令和3年6月1日以前から営業をおこなっている方に関しては、施行後6ヶ月間の経過措置の期間が設けられています。つまり、猶予期間を設けるから、その間に準備をして令和3年11月30日までには営業の届出をしてね。と言う事です。

逆に言えば、令和3年6月から販売を始める場合は、届出をしてからじゃないと販売することが出来なくなります。

どちらにしても、コーヒー豆の販売は届出が必要になりますので確認しておきましょう。

販売するには何か決まりはあるのか?

次に2つ目の疑問についてです。

Q:販売するには何か決まりはあるのか?

コーヒー豆の販売のみを行う場合、販売する商品(コーヒー豆の場合)には「食品衛生法」に基づき下記のような表示義務があります。

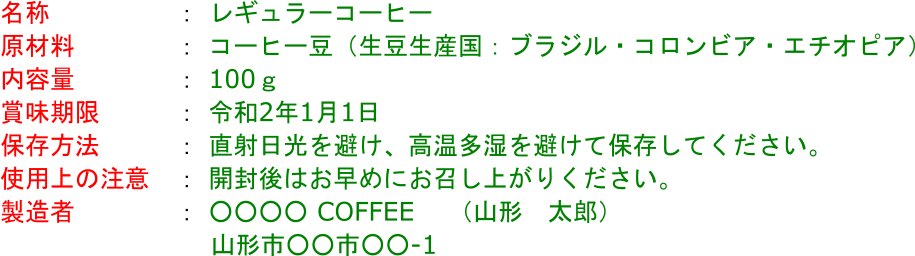

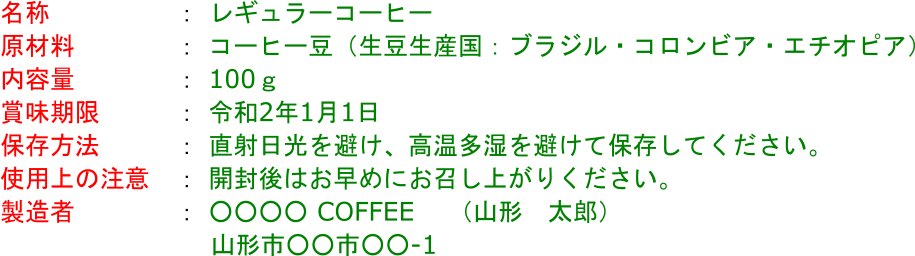

食品衛生法上の表示

- 名称・品名

- 原材料

- 内容量

- 賞味期限

- 保存方法

- 使用上の注意

- 挽き方

- 製造者 (氏名、住所)

ここからは、食品衛生法上の表記として求められる項目について解説していきます。

名称・品名

焙煎豆の販売の場合、「レギュラーコーヒー」となります。

食品の内容を示す一般的な名称を表示します。

コーヒーの定義

| レギュラーコーヒー | インスタントコーヒー | |

|---|---|---|

| 定義 | コーヒーノキの種実を精製したコーヒー生豆(以 下「コーヒー生豆」という。)を焙煎したもの(以 下「煎り豆」という。)及び煎り豆にコーヒー生 豆を加えたもの並びにこれらを挽いたものをい う。 | 煎り豆又は煎り豆にコーヒー生豆を加えたも のから得られる抽出液を乾燥した水溶性の粉状、 顆粒状その他の固形状のものをいう。 |

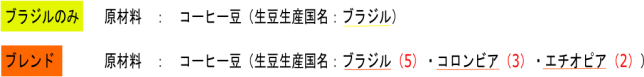

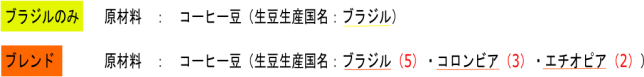

原材料

原材料は「コーヒー豆」となります。

さらに

生産国が単一の場合は、( )内に生豆生産国名という見出しを表示し、コーヒーの生産国を記載します。

ブレンドの場合は生豆生産国のうち配分が多い順に表示しましょう。

原材料記載の例

3か国以上ブレンドしている場合は、生豆の生産国のうちその国名を原材料に占める重量の割合の高いものから順に2か国以上表示し、それ以外の国名については「その他」又は「他」と表示しても良いみたいです。

内容量

グラム(g)又はキログラム(kg)の単位で表示します。

コーヒー豆の販売であれば、「100g」や「200g」などのg単位での表示が一般的かな。と思います。

賞味期限

賞味期限とは

定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

出典:消費者庁

だそうです。

また、

賞味期限の記載については製造から3カ月を超えるか超えないかで記載方法が変わるようですが、

「令和2年1月1日」や「2020.01.01」のような記載で良いみたいです。

賞味期限のような焙煎日ごとに変わるような情報は、ラベルは空欄にしてその都度スタンプで印字したほうが楽だと思います。

もしくは、ラベルには記載せずに賞味期限のみ別のシールを貼るとかが良さそうです。

保存方法

保存方法は以下の2つを記載しましょう。

- 直射日光を避ける。

- 高温多湿を避ける。

使用上の注意

使用上の注意では、 開封後はできるだけ早く使用してもらう為の表示をしましょう。

挽き方

挽き豆の場合は、挽き具合の記載をしましょう。

「中挽き」とか「粗挽き」とかですね。

製造者 (氏名、住所)

製造者には氏名と住所を記載します。

コーヒーの生豆を焙煎している私やあなたは製造者となります。

- 個人の場合 ・・・ 自分の氏名と住所

- 法人の場合 ・・・ 屋号と住所

個人の場合

製造者の欄に【 ○○○ COFFEE 】とか自慢の店名を記載したい方も多いと思いますが、個人の場合は自分の氏名の表示が必要ですので、

【○○○ COFFEE (山形 太郎)】

や

【山形 太郎 (○○○ COFFEE)】

最後にもう一度、表示例です。

必ずしも同じラベルにまとめて記載する必要があるわけではないので、オシャレなデザインで表面のパッケージに表示したり、人それぞれ個性が出るところだと思います。

まとめ:コーヒー豆の販売は「許可が必要」で「記載も必要」

- 令和3年6月1日以降、コーヒー豆を販売するのには営業の届出が必要です。

- 商品の詳細についての記載も必要になります。

販売を始めるという事は、本業であれ副業であれ【 事 業 】になります。

その名の通り【 業 (ビジネス) 】です。

この辺はしっかりやっていきましょう。

しっかり決まり守っていければ、購入していただいた方にも安心して、美味しく、コーヒーを飲んでもらえるのではないでしょうか?

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント